|

一、考点诠释

(一)海水的热量收支与海水温度

1、热量收入最大值并不在赤道,而在北纬20°附近,原因是赤道地区多阴雨天气,而北纬20°附近晴天较多。

2、热量收支平衡点大约在北纬30°附近。

3、赤道地区至北纬30°之间热量盈余,越接近赤道盈余越多;从北纬30°至北纬90°之间热量亏损,越往高纬亏损越大。

4、高低纬度之间海区的热量通过洋流运动和海水蒸发等达到热量平衡。

5、海水温度分布规律及其影响因素

海洋 |

海水温度分布规律 |

影响因素 |

表层温度水平分布 |

同一海区:夏季>冬季 |

太阳辐射的季节差异 |

同一季节:低纬>高纬 |

太阳辐射的纬度差异 |

同一纬度:暖流区>寒流区 |

洋流性质 |

垂直分布 |

表层→深层,水温随深度增加而递减 |

海水性质(导热率低),太阳辐射热量集中储存于海洋表层 |

深层(1000米以下):低温状态,变化小 |

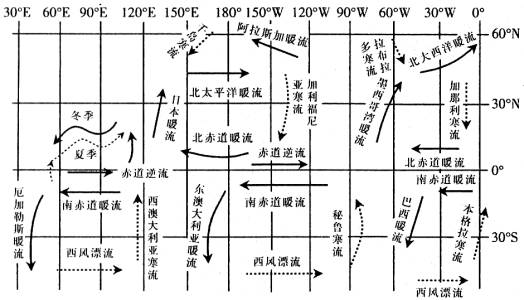

(二)世界洋流的分布及规律

(三)厄尔尼诺现象

1、流经南美沿岸的秘鲁海流是冷洋流,在几乎与秘鲁海岸平行的东南信风吹送下,表层海水离岸外流,深层海水上涌补充,同时将营养盐类携带至上层,因而浮游生物繁盛,吸引大量秘鲁沙丁鱼等冷水性鱼类在这里繁衍、栖息,使该地区成为著名的东南太平洋渔场(秘鲁渔场)。可是在某些年份,东南信风暂时减弱,太平洋赤道逆流的南支越过赤道沿厄瓜多尔沿岸南下,使厄瓜多尔和秘鲁沿岸水温迅速升高,冷水性浮游生物和鱼类因不适应新的环境而大量死亡。

2、厄尔尼诺现象发生时,秘鲁渔获量严重减少,并波及世界市场供应;鱼类尸体堆积在海滨,污染了周围的海水;沿岸地区和岛屿上的海鸟因缺乏食物纷纷逃离,影响了鸟粪工业生产,使工人失业。厄尔尼诺现象不仅给南美沿岸人民生活带来巨大灾难,也往往酿成全球性的灾难性气候异常,如接连出现的世界范围的洪水、暴风雪、旱灾、地震等,科学家们把那些季节升温十分激烈、大范围月平均海温高出常年1℃以上的年份称为厄尔尼诺年。正常情况下,西太平洋大气上升运动强,降水丰沛,在赤道附近的中、东太平洋,大气为下沉运动,降水量极少。当厄尔尼诺现象发生时,由于赤道附近的西太平洋海域的大量暖海水流向东太平洋,致使赤道附近的西太平洋海水温度下降,大气上升运动减弱,降水也随之减少,造成那里严重干旱。而在赤道附近的中、东太平洋,由于水温升高,上升运动加强,造成降水明显增多,暴雨成灾。厄尔尼诺的出现没有固定的周期,有时仅隔一年就出现,有时却相隔五、六年才出现,持续时间长短也没有规律。

注意:拉尼娜现象与厄尔尼诺现象相反,其影响也是相反的。

(四)地质作用与地貌

地质作用与构造 |

地貌 |

成因 |

分布(举例) |

内力作用 |

褶皱 |

背斜 |

山岭 |

水平岩层挤压向上拱起 |

大部分山脉 |

谷地 |

顶部受侵蚀 |

长江三峡、松嫩平原 |

向斜 |

谷地 |

水平岩层挤压向下弯曲 |

大部分山谷 |

山岭 |

槽部坚实,不易侵蚀 |

地形倒置现象 |

断层 |

块状山或低地 |

岩层受压力或张力发生断裂,并发生位移 |

华山、庐山、泰山;渭河平原、汾河谷地、东非大裂谷、贝加尔湖、死海 |

外力作用 |

风化作用 |

使地表岩石被破坏,碎屑物残留在地表,形成风化壳 |

温度变化、水、大气、生物的作用 |

分布较为普遍(如花岗岩的球状风化、地貌、飞来石) |

侵蚀作用 |

风力 |

形成戈壁、风蚀洼地、风蚀柱、风蚀蘑菇、风蚀城堡等 |

吹扬岩石碎屑,并挟带碎屑磨蚀岩石 |

干旱、半干旱地区(如雅丹地貌) |

流水 |

使谷底、河床加深加宽,形成“V”形谷,使坡面破碎,形成沟壑纵横的地表形态 |

流水侵蚀 |

湿润、半湿润地区(如长江三峡、黄土高原地表的千沟万壑、瀑布) |

溶蚀 |

形成漏斗、地下暗河、溶洞、石林、峰林等喀斯特地貌,一般地表崎岖,地表水易渗漏 |

化学溶蚀。可溶性岩石受含二氧化碳的水的溶解和冲刷 |

可溶性岩石(石灰岩)分布地区(如桂林山水、路南石林、瑶林仙境) |

冰川 |

形成冰斗、角峰、U形谷、冰蚀平原、冰蚀洼地等 |

冰川刨蚀地面 |

冰川分布的高山和高纬度地区(如挪威峡湾、北美五大湖、千湖之国芬兰、中欧—东欧平原) |

沉积作用 |

流水 |

形成冲积扇(出山口)、三角洲(河口)、冲积平原(中下游) |

水流速度降低、泥沙淤积 |

出山口和河流中下游(如黄河三角洲、恒河平原等) |

风力 |

形成沙丘(静止沙丘、移动沙丘)和沙漠边缘的黄土堆积 |

风速降低,风沙沉积 |

干旱内陆地区(如塔克拉玛干沙漠、黄土高原的黄土) |

(五)潜水与承压水的比较

类型 |

潜水 |

承压水 |

埋藏条件 |

在第一个隔水层之上 |

在两个隔水层之间 |

主要补给方式 |

大气降水、地表水 |

补给区的潜水 |

排泄方式 |

水平排泄 |

露出为地表水或泉水 |

在排泄区转化为潜水和泉水 |

垂直排泄 |

蒸发 |

|

主要特点 |

①具有自由水面(随地势高低而起伏)从高处向低处渗流

②分布区与补给区基本一致

③埋藏较浅,受气候影响大,水量不稳定,易受污染 |

①承受静水压力,水的运动取决于静水压力

②分布区与补给区、排泄区常不一致

③埋藏较深,受气候影响小,水量稳定,不易受污染,水质较好 |

环境问题 |

①不合理灌溉,造成土壤盐渍化

②过量开采形成漏斗区,引起地面下沉、沿海地带海水倒灌,水质恶化 |

污染及过量开采后不易恢复 |

合理开发及保护利用 |

①农田灌溉要有灌有排,防止土壤盐渍化(改漫灌为喷灌)

②适量开采,防止地下漏斗区,造成地面沉降

③及时人工回灌,填补地下漏斗区 |

①保护好补给区水源,防止水污染

②不应过量开采,防止承压水漏斗区的形成 |

(六)判读潜水等水位线图

1、概念与绘制

潜水等水位线图就是潜水面等高线图。它是根据潜水面上各点的水位标高绘制而成的,一般绘制在地形图上。绘制的方法与绘制地形等高线的方法类似。

2、判读

这类等值线图中,通常有两组等值线,一组是地形等高线,另一组是潜水等水位线。常见题型和判读方法如下:

(1)求某点潜水的埋藏深度

潜水的埋藏深度其实就是潜水面与地表的垂直距离,它等于该点地表的海拔高度减去该点潜水面的海拔高度。因此,在这类等值线图中只要分别找出经过该点的等高线数值和潜水等水位数值,然后求它们的差,所得的结果就是该点潜水的埋藏深度。

(2)求某点潜水的流向

地表水和地下水的流向都是垂直于等值线,由高处向低处流动;若在等值线的转折点,流向与其切线垂直,由高处向低处流动。

(3)求潜水与河流补给关系

当河水的水位高于潜水,则河水补给潜水;当河水的水位低于潜水,则潜水补给河水。在这类等值线图中求补给关系,其实有一个更为简单的方法。只要依上述第(2)点的方法作出河流两岸潜水的流向,若潜水流向指向河流,则潜水补给河流;若潜水流向背向河流,则河流补给潜水。

(七)河流的主要补给来源

补给类型 |

补给季节 |

补给特点 |

主要影响因素 |

我国主要

分布地区 |

雨水补给 |

一般以夏、秋两季为主 |

①时间集中

②不连续

③水量变化大 |

①降水量的多少

②降水量的季节分配

③降水量的年际变化 |

普遍,尤以东部季风区最为典型 |

季节性积雪融水补给 |

春季 |

①有时间性

②有连续性

③水量稳定 |

①气温高低

②积雪多少

③地形状况 |

东北地区 |

永久性积雪和冰川融水补给 |

主要在夏季 |

①有时间性

②有明显的季节、日变化

③水量较稳定 |

①太阳辐射

②气温变化

③积雪和冰川储量 |

西北和青藏高原地区 |

湖泊水

补给 |

全年 |

①较稳定

②对径流有调节作用 |

①取决于湖泊与河流的相对位置

②湖泊水量的大小 |

普遍 |

地下水

补给 |

全年 |

①稳定

②一般与河流有互补关系 |

①地下水补给区的降水量

②地下水位与河流水位的相互位置关系 |

普遍 |

(八)人类活动对河流水文特征的影响

人类活动 |

流量和水位变化 |

含沙量变化 |

破坏植被 |

地表径流量增加,使河流水位陡涨陡落 |

增加 |

植树种草 |

地表径流量减少,使河流水位升降缓慢 |

减少 |

硬化城市路面 |

增加地面径流,使河流水位陡涨陡落 |

|

铺设渗水砖 |

减少地面径流,增加地下径流,使河流水位平缓 |

|

修建水库 |

对流量有调节作用,使河流水位平稳 |

减少水库以下河流含沙量 |

围湖造田 |

对河流径流的调节作用减弱,水位陡涨陡落 |

|

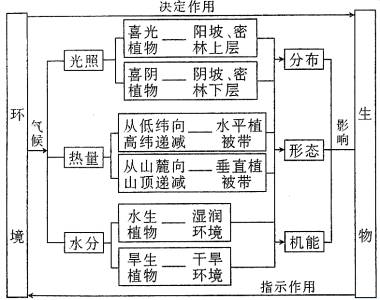

(九)生物的分布与环境

植物对环境的指示作用例证:

植物对气候的指示作用——枣发芽,种棉花

植物对于旱环境的指示作用——骆驼刺、芨芨草

植物对湿润环境的指示作用——莲、水葫芦、芦苇

植物对环境污染的指示作用——矮牵牛花

植物对酸性土壤的指示作用——铁芒萁

植物对碱性土壤的指示作用——碱蓬

(十)陆地环境的地域分异

| |

成因 |

分布规律 |

分布 |

典例 |

地带性分异规律 |

水平地带性 |

从赤道向两极的分异 |

太阳辐射从赤道向两极递减,以热量为基础划分 |

大致沿纬线(东西)方向伸展,沿纬度变化的方向(南北)更替 |

在低纬度和高纬度地区表现明显 |

非洲沿20°E经线,南北方向自然带的变化;亚寒带针叶林的分布 |

从沿海向内陆的分异 |

在一定的温度条件基础上,水分条件影响较大 |

大致沿经线(南北)方向伸展,沿经度变化的方向(东西)更替 |

中纬度地区表现明显 |

亚欧大陆中纬度地区由沿海向内陆自然景观呈现为:森林带—草原带—荒漠带 |

垂直地域分异 |

高山地区从山麓到山顶水热状况的垂直变化 |

各自然带大致沿与等高线平行的方向(水平)伸展,沿垂直方向更替 |

中、低纬度的高山地区 |

阿尔卑斯山、喜马拉雅山的垂直自然带分异规律 |

非地带性分异规律 |

海陆分布、地形起伏、洋流等非地带性因素的影响 |

自然带的分布不呈带状 |

受非地带性因素影响显著的地区 |

南半球没有苔原带和亚寒带针叶林带的分布;沙漠中的绿洲 |

(十一)关于山地垂直地域分异的几个规律性问题判读

(1)山地垂直自然带的更替规律同从赤道向两极的地域分异规律有些相似。同一种自然带,随着纬度的增加,其分布的海拔高度降低。

(2)同一种自然带,在阳坡和阴坡的分布高度一般不同。通常阳坡高、阴坡低。

(3)影响山地垂直自然带谱复杂程度的因素有二:①山障所在纬度:纬度愈低愈复杂、纬度愈高愈简单。②山体海拔:海拔愈高愈复杂(当然有极限),海拔愈低愈简单,甚至只是水平自然带。③跟山顶与山麓之间相对高度有关:相对高度大则复杂,相对高度小则简单。

(4)影响山体垂直自然带海拔高度因素有二:①山体所在纬度:纬度低,海拔高;纬度高,海拔低。②坡向:同一山体,阳坡高,阴坡低。

(5)影响雪线的因素,从本质上讲是蒸发融化与降雪积雪的对比关系,具体因素有五:①山体所在纬度:纬度低,雪线海拔高;纬度高,雪线海拔低。②坡向:阳坡雪线海拔高,阴坡雪线海拔低;迎风坡雪线海拔低,背风坡雪线海拔高。③降水:一般降水多的山地或坡向雪线低。④季节:夏季雪线高,冬季雪线低。⑤人类活动:随着全球变暖,雪线升高。

二、复习策略

地球的表面分为陆地和海洋两大地理单元。并由此分化产生了两种截然不同的自然环境。

陆地环境包括:地壳的变动和地貌的形成,陆地水、陆地自然环境的整体性和差异性等几大重点内容;海水的温度、盐度以及海水的运动是海洋环境的重点内容。本专题是学习后面知识的基础,为自然资源、自然灾害、陆地的自然带、交通、中国地理、世界地理等提供原理指导,且在历年高考中出现频率很大。

海洋环境要结合具体的海域,分析影响该海域温度和盐度的因素,对于洋流的学习,要结合洋流分布图,掌握洋流的性质、分布、成因及其影响。

陆地环境比较复杂,要综合分析某一区域的气候、生物、地貌、土壤、水文等因素在地理环境构成中的作用,列表分析内、外力的种类及形成的主要地貌。

读图掌握六大板块的分界线、范围以及用板块理论解释有关地震、火山爆发等问题。

(一)外力作用形式的空间分布规律及形成相应的地貌特点

1、不同的区域主导性外力作用不同

(1)干旱地区以风力侵蚀作用为主。

(2)湿润地区以流水侵蚀作用为主。

(3)高山地区以冰川侵蚀作用为主。

(4)沿海地区以海浪侵蚀作用为主。

2、同一种外力作用在不同区域形成不同地貌

(1)流水作用:上游侵蚀,中游搬运,下游沉积。因此,上游高山峡谷,中游河道变宽,下游冲积平原、河口三角洲、冲积岛等。

(2)冰川作用:高山上侵蚀——冰斗、角峰等;山下堆积——冰碛湖、冰碛垄等。

(3)风力作用:在干旱区,风力侵蚀作用为主,形成风蚀蘑菇、风蚀柱、雅丹地貌;在风力搬运途中,形成移动沙丘、堆积地貌(如黄土高原)等。

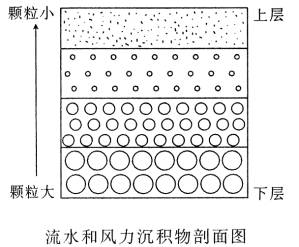

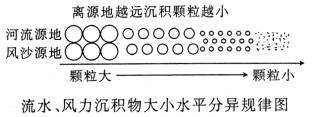

3、流水、风力和冰川沉积物的分布不同

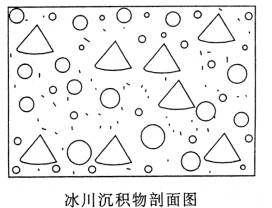

(1)流水和风力沉积有分异现象,总是大的、重的先沉积,小的轻的后沉积,沉积物大小沉积具有分异现象。如下图(理想状态):

(2)冰川沉积物没有分异现象,大小混杂。

(二)河流水文特征分析

径流总量:取决于流域(集水)面积大小、流经气候区(多雨、少雨)、蒸发量的多少(与温度高低有关)。

流量季节变化和年际变化:取决于主要补给来源的水量变化。

结冰期:取决于气温的高低(<0℃)。冬季较寒冷地区由低纬度流向高纬度的河段易发生凌汛。

含沙量:取决于过水地面土壤的疏松程度和植被的覆盖率,受人类活动影响较大。

航运价值:水位高(水量大),水流平稳,河道深且宽阔,无瀑布急流.通航价值大(一般在河流下游)。

水能资源:流量大,落差大,水能丰富(一般在河流上中游)。峡谷地段适于筑坝。中国、俄罗斯、巴西等丰富。

人类活动:河流两岸一般人口密集,引水、筑坝、改变地面状况、污染、航运等都会影响河流水文和生态。

(三)陆地水体之间的补给关系

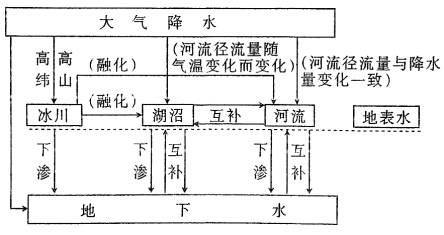

1、河流水、湖泊水和地下水三者补给关系

(1)三者补给关系是互补的,补给方向取决于它们之中两者之间的水位高低,总是水位高的补给水位低的。

(2)湖泊水对河流水有明显的调节作用。

(3)河流水在汛期补给湖泊水和地下水;在枯水期一般湖泊水和地下水补给河流水。

2、永久性冰川和积雪融水补给与气温有关,它既有年变化,也有日变化。

3、陆地水体分为地表水和地下水,地表水各水体之间、地表水与地下水及地表水、地下水与大气降水之间的关系可利用综合结构图表进行学习。

三、典例剖析

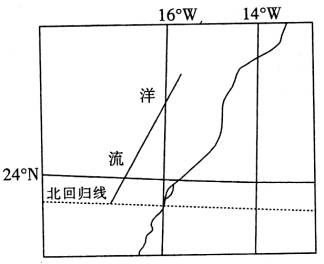

例1、(2007年宁夏文综)读图,回答(1)—(2)题:

(1)图中洋流所在的大洋为( )

A.太平洋 B.大西洋

C.印度洋 D.北冰洋

(2)图中洋流对相邻陆地环境的影响是( )

A.增加了湿、热程度 B.降低了干、热程度

C.减轻了寒冷状况 D.加剧了干燥状况

解析:

第(1)题,从图中经纬度可知,此图是北非的西部沿海,图中洋流为加那利寒流,位于大西洋上。第(2)题,该洋流为加那利寒流,对沿岸有降温减湿的作用,加剧了沿海地区的干燥状况。

答案:(1)B (2)D

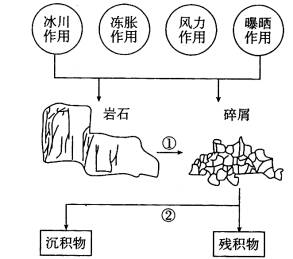

例2、(2007年广东)下列选项与图中①、②最符合的是( )

A.风化作用、外力搬运

B.风化作用、内力塑造

C.侵蚀作用、人类活动

D.侵蚀作用、外力搬运

解析:

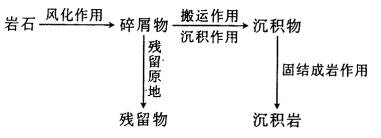

解答本题的关键是掌握各种外力作用的顺序及对地表的影响。如下图:

答案:A

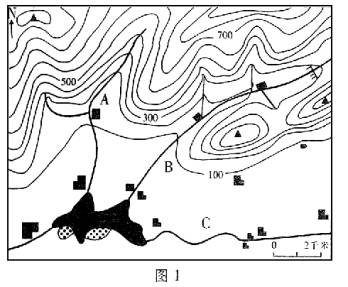

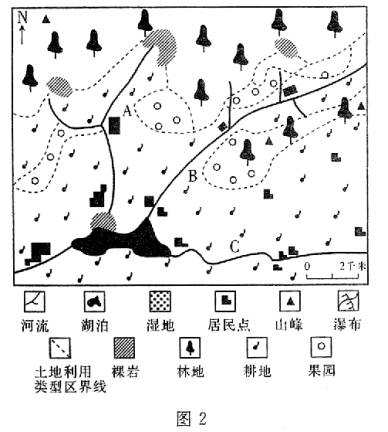

例3、(2007,山东文综)流域是一个相对独立的自然地理系统,它以水系为纽带,将系统内各自然地理要素连结成一个不可分割的整体。随着人类活动的加剧.流域已成为区域人地关系十分敏感而复杂的地理单元。图1是某时期某流域局部地形图,图2是10年后该地区土地利用状况图,图3是该地区的月平均气温变化曲线和降水量柱状图。读图,回答下列问题:

图3

(1)说明A支流的水文特征。

(2)说出B、C两支流在开发利用方向上的不同。

(3)指出图2中土地利用不合理的现象,并说明这些现象对湖泊及其下游造成的环境影响。

(4)如果在该地区选址建水库,你认为除上述方面的资料外还需要搜集哪些方面的必要资料?

解析:

第(1)题,由图3可知该河流地处亚热带季风气候区,A河段的水文特征可从河流流量、水位、含沙量、冰期和水能等方面分析。第(2)题,B支流上游流经山区、水量大、水能丰富,宜修建水库、建电站、发展旅游等。C支流流经平原地区,水量丰富,水流平稳,宜发展航运。第(3)题,从图中提供的信息可知有陡坡开荒和围湖造田。第(4)题,建水库还要搜集库区的地质、河流水文、社会经济等方面的资料。

答案:

(1)流量季节变化大(汛期在夏季);河流落差大,水流急;汛期河水含沙量较大。

(2)B支流:开发水能;发展旅游。

C支流:发展航运。

(3)土地利用不合理现象:坡地开垦;围湖造田;对湖泊及其下游的环境影响:湖泊淤积,湖面缩小;生物多样性减少;调蓄功能减弱,加大下游洪灾威胁。

(4)地质资料;河流水文资料;社会经济资料。

例4、(2007年四川文综)根据表材料,回答(1)—(3)题:

97°W附近某山东坡年均温、自然带垂直分布

海拔(米) |

<640 |

640~1800 |

1800~3420 |

3420~4100 |

4100~5700 |

年均温(℃) |

28~24 |

24~18 |

18~12 |

12~6 |

<6 |

自然带 |

热带雨林带 |

① |

② |

③ |

④ |

(1)下列选项中,数码代号、自然带、农作物的正确组合是( )

A.①——亚热带和温带阔叶林带——水稻

B.②一一高山针叶林带——玉米

C.③——高山针阔混交林带——花生

D.④——高山草地带——小麦

(2)该山地最适宜人类聚居的地带是( )

A.① B.②

C.③ D.④

(3)对该山所在地的叙述,正确的是( )

A.终年受赤道暖流影响

B.东北信风对自然带基带的形成有影响

C.位于板块生长边界

D.河流源远流长

解析:

第(1)题,由山地垂直分异规律可知,①为亚热带和温带阔叶林带,②为高山针阔混交林带,③为高山针叶林带,④为高山灌木林带,故选A。第(2)题,①处气候最适宜人类聚居,②、③、④处海拔高,气温低,空气稀薄,和①相比不适合人类聚居。第(3)题,由于该山脉位于南美洲西部的赤道地区,终年受赤道暖流影响是不对的。东北信风、东南信风都可从海洋上带来湿热水汽,受地形抬升,形成丰富的降水,为热带雨林带的形成提供了水热条件。该山地处于南极洲板块与美洲板块的消亡边界。该山地的河流东部可以源远流长,西部则短小水少。

答案:(1)A (2)A (3)B

- 返回 -

|