一、选择题

1、先秦时期荀况主张“制天命而用之”,对其含义的理解,准确的是( )

A.人类在大自然面前无能为力

B.“人定胜天”

C.掌握自然的变化规律而利用它,造福人类

D.“天人感应”

2、魏晋南北朝时期我国中原地区的生态环境破坏状况有所缓解,其重要原因是( )

A.气候湿润植被生长

B.战乱减少局势稳定

C.农耕区域缩小、畜牧区域扩展

D.政府环保意识增强

3、“忆昨深山里,终朝看火耕”“起来望南山,山火烧山田”( )

①描写了隋唐时期开垦山地的现象

②反映了我国土地资源的进一步开发

③一定程度上增加了粮食的产量

④对自然生态平衡产生了不利影响

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①②③④

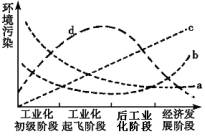

4、能够正确反映世界工业化进程中经济发展与环境污染之间的曲线是( )

A.a曲线 B.b曲线

C.c曲线 D.d曲线

5、台湾著名诗人余光中(1928— )在1972年的《乡愁》中写道:“小时候,乡愁是一枚小小的邮票,我在这头,母亲在那头。长大后,乡愁是一张窄窄的船票,我在这头,新娘在那头。……而现在,乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”导致诗中“我在这头,大陆在那头”局面的主要原因是( )

A.类似于港澳问题产生的原因

B.台湾海峡对两岸交往的阻隔

C.国共内战蒋介石败退台湾

D.日本对台湾地区的殖民统治

6、美国1787年宪法第14条修正案规定:“任何一州,都不得制定或实施限制合众国公民的特权或豁免权的任何法律。”该规定的实质是( )

A.保障美国公民的自由和权利

B.进一步肯定联邦法律的至上性和国家的统一

C.限制南部11个蓄奴州的立法权

D.中央政府不再与州政府实行分权

7、“(王)莽辄试之,取大鸟翮(hé,鸟的翅膀)为翼,头与身皆著毛,……飞数百步堕。”这一人类飞天记载出自( )

A.《春秋》 B.《甘石星经》

C.《史记》 D.《汉书》

8、1969年7月,美国宇宙飞船成功登上月球,这是哪一科研计划的成果( )

A.曼哈顿计划 B.阿波罗计划

C.尤尼卡计划 D.星球大战计划

9、“东西遥隔语言通,此器名称德律风。沪上巨商装设广,几如面话一堂中。”“举头铁索路行空,电气能收夺天工。从此不愁鱼雁少,音书万里一时通。”诗中赞叹的是( )

A.高架铁路的建立 B.化学工业的进步

C.电讯事业的发展 D.水运事业的发展

10、汉口开放为通商口岸后,1863年俄商在汉口开办顺丰砖茶厂,1872年英商开办了汉口砖茶厂。这些砖茶厂( )

①是根据不平等条约规定清政府允许开办的外资企业

②掠夺中国的资源和剥削中国的廉价劳动力

③使中国的自然经济进一步解体

④为中国民族资本主义的产生提供了客观条件

A.①②③④ B.①③④

C.②③④ D.①②

11、有关湖北近现代政治经济状况的叙述,正确的是( )

①张之洞创建了中国第一个近代化钢铁工业

②1927年,武汉一时成为全国革命中心

③国共十年对峙时期,中共建立了湘鄂、鄂豫皖、豫陕鄂等根据地

④1957—1966年,建成武汉钢铁基地和湖北第二汽车制造厂

A.①② B.③④

C.①③④ D.①②③④

12、1956年6月,毛泽东诗云:“一桥飞架南北,天堑变通途。更立西江石壁,截断巫山云雨,高峡出平湖。”“天堑交通途”和“高峡出平湖”的理想变为现实分别在( )

A.一五计划期间和文革期间

B.一五计划期间和改革开放以后

C.十年建设时期和文革期间

D.十年建设时期和改革开放以后

13、鉴真东渡和玄奘西游体现出唐文化的特征是( )

A.高度繁荣 B.世界领先

C.影响巨大 D.开放兼容

14、美国首次公开承认台湾是中国不可分割的一部分是在( )

A.联合国家宣言中 B.开罗宣言中

C.雅尔塔协定中 D.波茨坦公告中

15、《开罗宣言》规定台湾应归还中国;《波茨坦公告》宣布“《开罗宣言》之条件必须实施”;杜鲁门在1950年1月声明美国承认中国对台湾“行使主权”;1950年6月他又声明“台湾未来地位的决定必须等待……对日和约的签订”。这些表明( )

①台湾问题是美国远东太平洋战略的重要内容

②美国政府一直主张台湾是中国领土的组成部分

③美国政府对台政策的变化受到国际局势的影响

④美国政府对台政策的变化违背了国际公约

A.①② B.③④

C.①③④ D.①②③④

16、1972年日本首相田中角荣访华,实现中日邦交正常化,接着在国际上出现了一个同中国建交的热潮。推动这种局面出现的直接因素是( )

A.联合国恢复我国合法席位 B.中美关系得到改善

C.中国结束“文革”动乱 D.中苏关系走向缓和

[提示]

二、综合题

17、阅读下列材料

2007年1月29日,中共中央国务院下发了改革开放以来第九个关于农业问题的一号文件。发展包括粮食生产在内的农业生产,为社会各界所共同关注。阅读下列材料,回答问题:

材料一 1952年我国粮食产量为1.639亿吨,1957年我国粮食产量为1.95亿吨。

材料二 1958年我国粮食产量为2亿吨,1959年为1.7亿吨,比上一年减少0.3亿吨;1960年为1.435亿吨,比上一年减少0.265亿吨。

材料三 1961年我国粮食产量为1.475亿吨,1965年为1.9455亿吨;1992年为4.42亿吨,比1949年增加3.3倍;2002年为4.571亿吨,比上一年增加0.9亿吨。

回答:

(1)根据材料一,概括1952—1957年我国粮食生产的基本特点并简要分析其主要原因。

(2)根据材料二,简要分析1958—1960年粮食产量下降的主要原因。

(3)根据材料三,分析1961—1965年和1978年以来我国粮食产量得到恢复和增长的主要原因。

(4)从建国以来我国粮食产量变化状况中,可以总结出哪些重要历史启示?

[答案]

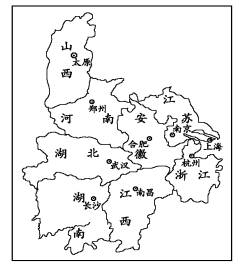

18、促进中部地区(包括山西、河南、安徽、湖北、湖南、江西六省)的崛起,要充分尊重农民的愿意和创新精神;充分发掘这一区域的“红色旅游”资源,以此带动相关产业的发展。

回答:

(1)20世纪70年代末,中部地区的________省率先吹响了我国农村经济体制改革的号角,实行了_______,其作用在于____________________________________________。

(2)举例说明中部地区江西省境内出现于第二次国内革命战争时期的著名“红色旅游”资源并指出其历史价值。

[答案]

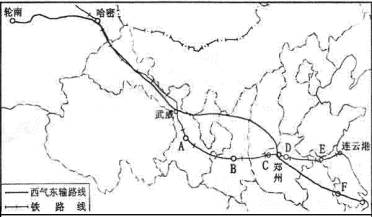

19、阅读图片和材料

我国政府正在努力寻找区域平衡协调发展的对策:举办了“西气东输”工程,它对提高新疆及沿线各族人民的生活水平,对推进沿线特别是长江三角洲地区能源结构和产业结构的调整,具有重大的意义;加速陇海——兰新铁路沿线城市带的建设,该铁路连接着中国的东部和西部,沿线拥有丰富的人文旅游资源,在促进当地经济发展、加强东西部区域经济平衡发展过程中,发挥着重要的作用。

图1西气东输线路

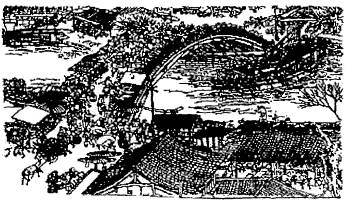

图2《清明上河图》(局部)

回答:

(1)历史上许多政权在图1中F城市建都,请列出中国古代和近代史上在此建都政权的名称和城市F在当时的称谓。(任意列出四例即可)

(2)写出图1中陇海线上拥有丰富人文旅游资源且为我国“七大古都”城市的字母代号和在今天的对应名称。(字母代号和地理名称未对应者不得分)

(3)图2为名画《清明上河图》,反映的是陇海线某城市商业繁荣的状况,分析该城市在作品产生时代商业繁荣的主要原因并指出从中得出的主要历史启示。

[答案]

20、中欧交往的历史源远流长,回答:

(1)古代史上长期以来的中欧交往通过什么路线进行?该路线在汉朝开通的历史背景条件是什么?

(2)结合古代中国历史,分析指出该路线的开通有何重要意义。

(3)从两个方面举例说明指出16世纪的中欧交往呈现出怎样的显著特征?为什么? [答案]

|